“언어 장벽·무보험에 잘못된 통념으로

상당수 제대로 치료받기 어려운 실정”

“학계는 성인의 평균 7%가 주요 정신질환을 앓는다고 파악하고 있습니다. 동남부 한인 인구가 15만 명이라는데, 상담이 필요한 이들이 만 명 정도 되는 셈이죠.”

심성술 전 에모리 의대 정신의학과 교수가 한국어 정신과 진료를 본다. 그는 작년말 10년간 재직한 에모리 의대를 떠나 정신건강 전문병원 라이프스탠스 존스크릭점에서 첫 상담을 시작했다. 애틀랜타 한인사회에서는 그동안 한국어로 상담할 수 있는 정신과 전문의를 찾기 어려웠다.

모든 질병이 그렇듯 정신질환도 초기에 치료하면 쉽게 낫는다. 문제는 영어 상담이 어렵거나, 무보험 비율이 높은 한인의 경우다. 심씨는 “의료 현장에서 파악되는 한인 무보험률은 최소 70% 이상”이라며 “보험 가입자라도 요금이 저렴해 보장범위가 부실한 경우가 많다보니, 제대로 상담하고 치료를 받기가 어려운 실정”이라고 전했다. “아프면 참다가 한국간다”는 말이 불문율처럼 받아들여지다보니, 경증 질환 관리가 미흡하다는 것이다. 7년 전 처방받은 우울증 약을 한인 내과 주치의의 암묵적인 묵인 하에 수시로 타먹는 사람도 적지 않다.

정신질환에 대한 한인들의 문화적 이해도도 낮다. 그는 “우울증에 보약 처방을 내리는 한의원도 많다”며 “백인 환자들이 몇 년간의 진단서와 진료 기록, 처방전을 보관하며 본인의 정신질환 치료 상황을 꼼꼼히 파악하는 것과 대조적으로, 한인은 정신과 진료 시 본인 상황을 어떻게 설명해야 할지조차 잘 알지 못한다”고 말했다. 한인 환자 대부분은 심리상담소에서 정신과 치료를 추천했거나 자녀의 손에 이끌려 온 경우다.

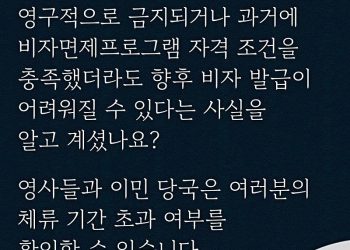

정신과 진료 기록이 미국 입국, 이민 또는 학교 입학 시 거부 사유가 된다는 잘못된 통념도 널리 퍼져 있다. 심씨는 “의사가 환자를 보증하는 한 어떤 법적 불이익도 받지 않는다”고 단언했다. 아울러 정신과 약물은 대부분 장기간 복용을 전제하고 개발됐기 때문에 중독성이 현저히 낮다고 덧붙였다. 귀넷 카운티 노크로스의 라이스(R.I.C.E) 상담교육 연구소, 아시아태평양계 정신과 치료 지원단체 P.E.A.C.E. 등의 비영리단체에서 상담을 받은 뒤 정신과 진료를 결정해도 괜찮다.

한인 치매 환자의 경우 특히 같은 언어와 문화를 공유하는 한인 전문의의 진단이 필수다. 에모리대학에서 뇌과학을 연구한 심 전 교수는 “치매 등 퇴행성 질환의 가장 큰 어려움은 유아기 이후 습득한 제2의 언어를 잊는다는 것”이라며 “1.5세대라 하더라도 영어 구사가 불가능해진다. 그 경우 영어권 의사는 소통이 안 된다는 이유로 인지능력을 과소평가해 법적 권한을 제한하는 판단을 내릴 수 있다”고 지적했다. 전화 470-482-6508

장채원 기자 jang.chaewon@koreadaily.com