비자 발급부터 입국·숙소까지 좌충우돌

한달 지나 선물같은 ‘느림의 여유’ 느껴

한국에서 대학 행정 일을 하며 학생들을 위한 채용자료를 받아보던 중, 꿈에 그리던 해외 채용 기회를 접하고 애틀랜타 중앙일보에 지원했다. 1,2차 인터뷰와 실기 시험을 거쳐 최종 합격통보를 받고 J1비자 취득을 위한 출국 절차를 밟기 시작했다. 지난해 10월이었다.

한국서 J1 비자로 미국 인턴을 진행하는 경우엔 크게 두 가지가 있다. 해외취업 연수과정인 K-MOVE 스쿨(대학 재학생만 지원 가능)과 청년 해외진출 정보 사이트 월드잡플러스 등을 통한 개인 지원이 그것이다. 나는 두 번째 경우로 모든 준비와 절차를 직접 해야 했다. K-MOVE 프로그램은 국가와 대학에서 금전적인 지원은 물론 에이전시 매칭부터 회사 선택, 영어과정 준비, 비자 발급 등 인턴 출국을 위한 전 과정을 처리해주기 때문에 할 수만 있다면 적극 도전해보는 것이 좋겠다.

기내식으로 받은 고기볶음과 채소볶음, 후식으로 나온 바닐라 아이스크림. 한국 음식과의 이별이 시작된 느낌이었다.

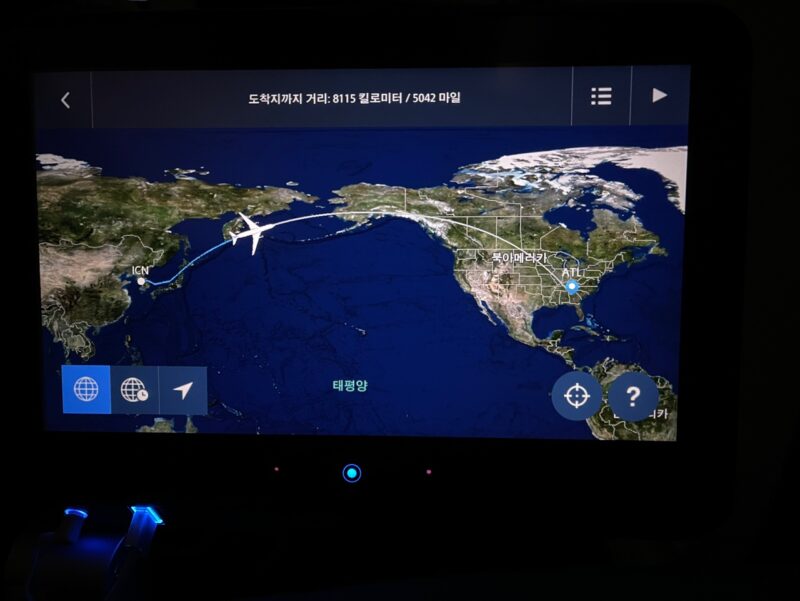

해외취업 준비는 통상 3~6개월의 기간이 필요하다고 한다. 나는 2022년 새해부터 출근해야 해서 여유가 없었다. 연말 두 달을 바쁘게 준비하고 12월 30일, 드디어 애틀랜타행 비행기에 올랐다. 코로나로 인해, 출입국 절차가 매우 까다로워져 출국 하루 전까지도 코로나 검사와 추가 서류들까지 챙기느라 정신없었다. 그래서인지 비행기를 타고서는 13시간의 비행이 어떻게 지나가는지도 모를 만큼 단잠에 빠졌다.

항공기에서 내려다본 모습. 설레는 마음으로 애틀랜타에 첫 발을 내딛었다.

드디어 애틀랜타 하츠필드잭슨 공항 도착. 입국 수속을 마치고 25kg의 거대한 캐리어 2개와 여행 가방을 메고 예약해 둔 호텔로 이동했다. 하지만 처음부터 난관에 부딪쳤다. 호텔 프론트에서 예약번호와 예약메일을확인했지만 리셉션 매니저는 그런 예약이 없다고 했다. 당황해서 알던 영어도 머릿속에서만 빙빙 돌았다. 우여곡절 끝에 다른 빈 방이 있어 새로 예약을 진행했다. 사전에 예약했던 곳은 최저가 호텔을 한 번에 모아볼 수 있는 유명한 어플(호텔스컴바인, BOOKING.COM)이었기에 이런 오류가 있을 것이라고는 상상조차 못했다.

숙소 구하기도 쉽지 않았다. 미국 오기 전 ‘조지아텍’, ‘미준모(미국 여행, 유학, 취업, 이민, 영주권, 시민권 준비자들의 모임)’ 등 현지 웹사이트를 통해 틈틈이 찾아보긴 했었다. 괜찮은 방이 있어 바로 계약을 할 수도 있었지만 직접 보고 집주인을 만나 계약하는 것이 뒤탈이 없을 것 같아 미뤄뒀는데 이게 문제였다. 연말 연시라 그런지 렌트로 나온 방 자체가 없었다. 호텔에 계속 머물기에도 비용이 부담스러워 이래저래 난감한 상황이었다.

사전에 생각했던 초기 한 달 정착 비용은 대략 2000달러였다. 방 렌트비(유틸리티 포함) 600달러, 교통비(우버, 리프트 등) 400달러, 가구 및 생활용품구입 400달러, 식비 400달러, 임시숙소 200달러 등이다. 하지만 거처를 빨리 구하지 못하면 호텔비와 식비 부담이 늘어 모자랄 가능성이 컸다. 다행히 웹사이트를 통해 이틀만에 함께 한인타운의 중심지인 둘루스에 거주할 룸메이트와 방을 구할 수 있었다. 회사에서 10분 거리라 출퇴근이 용이했고 유틸리티 등 다른 조건들도 비교적 괜찮아서 만족하고 있다.

연말연시에 집 구해야하는 상황 속, 깨끗하고 안전한 룸렌트 계약을 마치고 촬영한 섭디비전의 모습

애틀랜타는 물가가 싸다고 들었는데 막상 와 보니 그렇지도 않았다. 나같은 인턴은 물론 시급으로 생활해야 하는 사람들은 의식주 해결자체가 빠듯할 수밖에 없을 것 같다. 고맙게도 애틀랜타 한인 커뮤니티가 생각보다 크고, 한국 음식과 문화를 어렵지 않게 접할 수 있다는 점이다. 아직 한달 밖에 안됐지만 우려했던 향수병 걱정은 물론 인종차별 문제도 거의 느끼지 못하고 있다.

각박한 현실과 경쟁 속에 치이는 한국과 달리 이곳 사람들이 무척 여유로워 보이는 것도 인상적이었다. 소셜시큐리티 번호를 받기 위해 방문했던 사회보장국을 비롯해 모든 시스템이 한국보다는 말할 수 없이 느리다는 것도 신기했다. 나는 지금 발급을 기다리고 있는 서류들이 많다. 하지만 한 달을 살았다고 어느새 나도 ‘여유와 기다림’의 미국 방식에 적응해 가는 것 같다. ‘빨리빨리’만을 쫓던 한국에서의 스트레스를 조금씩 털어내고 있는 것이 미국 생활의 선물같다.

바쁜 인턴 생활이지만 주말이면 가급적 많은 것을 경험해보려 한다. 20대 젊은 피의 기대와 설렘으로 2월을 맞이한다.

김태은 인턴기자