한인타운 가까운 포사이스 카운티 커밍

관리 잘 돼 있고 전망 좋아 주민들에 인기

가을이 깊어간다. 변화무쌍한 계절이다. 푸르던 나무는 돌연 붉거나 누런색이 된다. 한껏 누그러진 햇볕이 버무려내는 오색 단풍 빛깔은 형용하기 어려울 정도다. 아침저녁 기온은 더 쌀쌀해졌고 사람들의 옷차림은 갑자기 두꺼워졌다. 이즈음이면 바깥에 두었던 여름 화초도 실내로 들여야 한다.

이렇게 계절의 변화가 감지될 즈음이면 사람의 감성 또한 촉촉해지는 모양이다. 별안간 호젓한 가을 숲을 걷고 싶어졌다. 이제 막 떨어져 바스락거리는 낙엽도 밟아 보고 싶어졌다. 어디가 좋을까 고민했다. 너무 멀지 않으면서도 숲이 깊고, 적당히 땀도 흘릴 수 있는 곳. 답은 소니마운틴(Sawnee Mountain)이었다.

소니(Sawnee)는 개척시대 백인 이주민들의 정착을 적극 도왔던 체로키 부족 지도자 이름이다. 농부이자 빼어난 목수였던 그는 19세기 초반 백인 정착촌을 건설하는데 큰 도움을 주었다고 한다. 소니마운틴은 그의 이름을 딴 것이다.

하이킹 코스 주변 숲은 단풍과 낙엽으로 가을 정취가 완연하다.

소니마운틴은 포사이스 카운티의 중심 도시 커밍(Cumming) 북쪽에 있는 야트막하지만 야무진 산이다. 산이라는 이름은 붙었지만 뚜렷이 높은 봉우리 없이 5마일에 펼쳐져 있는 완만한 구릉에 가깝다. 가장 높은 곳이라 해봤자 해발 1946피트(593m)다. 그래도 애틀랜타 북쪽 근교에선 꽤 높은 축에 속한다. 케네소마운틴 (1808피트, 551m), 스톤마운틴(1686피트, 513m)보다 높다. 풀턴카운티 존스크릭, 귀넷카운티 스와니에서 멀지 않아 한인들도 많이 찾는다.

이 일대 정식 이름은 소니마운틴 보존지구(The Sawnee Mountain Preserve)다. 963에이커에 달하는 자연 보호구역으로 포사이스 카운티가 애지중지 관리한다. 커밍을 중심으로 한 포사이스 카운티는 요즘 조지아에서 가장 뜨는 지역에 속한다.

소니마운틴 방문자 센터

지난 10년간 인구 증가 속도가 가장 빨랐다. 학군 좋고 레이크 래니어 호수를 끼고 있어 환경도 빼어나 ‘살기 좋은 지역’으로 단골로 뽑힌다. 그래서인지 애틀랜타 도심 가까이 살던 백인 부유층들이 대거 옮겨갔다. 요즘은 은퇴 한인들도 많이 살고 인도계를 비롯해 전문직 아시안도 많이 산다. 카운티 이름은 1827~1829년 사이 조지사 주지사를 지냈고 7대 앤드류 잭슨 대통령 시절 연방 국무장관을 지낸 존 포사이스(John Forsyth)에서 따왔다.

조지아 북부 지역 대부분이 그랬듯 소니마운틴 일대도 원래는 체로키 원주민의 땅이었다. 체로키는 북미 대륙 원주민 중 가장 인구가 많고 자체 문자를 가지고 있을 정도로 문명화된 부족이었다. 이들은 조지아 북부를 중심으로 주변 테네시, 앨라배마, 노스&사우스 캐롤라이나에 광범위하게 퍼져 살았다. 하지만 백인들이 몰려오면서 운명이 달라졌다.

1928년 조지아 북부 달로네가 인근에서 금광이 발견됐다. 일확천금을 노린 사람들이 조지아로 몰려들었다. 캘리포니아보다 앞선 미국 최초의 ‘골드러시’였다. 소니마운틴 일대서도 금이 발견됐다. 하지만 큰 재미를 보진 못했다. 채굴 비용도 막대했고 생각만큼 많은 금이 나오지도 않았기 때문이다. 소니마운틴 일대엔 당시의 채굴 흔적들이 간간이 남아있다.

트레일 중간에 있는 동굴 입구. 골드러시 때 금을 캐기 위해 팠던 흔적이다.

금 채굴은 멈췄지만 이주 행렬은 멈추지 않았다. 금세 마을이 생기고 타운이 들어섰다. 정부는 백인 이주자들의 정착을 돕기 위해 원주민을 몰아내고 그 땅을 나눠주었다. 7대 앤드루 잭슨 대통령은 1830년 ‘인디언 이주법(Indian Removal Act)’에 서명해 아예 원주민들을 강제 이주시키는 작전(?)까지 펼쳤다.

당시 동남부 일대에는 체로키 외에도 촉토(Choctaw), 세미놀(Seminole), 크리크(Creek), 치카소(Chicksaw) 부족도 있었다. 이들 원주민 6만여 명은 강제 이주법에 따라 대대로 살던 땅을 버리고 멀리 오클라호마 ‘인디언 보호구역’으로 옮겨 가야만 했다. 말이 보호구역이지 황무지에 급조한 사실상의 수용소였다.

체로키 부족은 1만 7000명이 넘는 인원이 4개월이 넘는 기간 동안 12000마일의 거리를 이동했다. 그 과정에서 질병과 추위, 굶주림으로 4000명 이상이 목숨을 잃었다. 그들이 걸어간 길은 ‘눈물의 길(Trail of Tears)’이라고 해서 조지아, 테네시 곳곳에 남아있다.

등산로에서 만난 유카(Yucca) 군락지. 유카는 뾰족한 가시를 가진 일종의 선인장으로 캘리포니아 산에 많다.

20세기 초 옛 소련 스탈린 치하 연해주에 살았던 우리 동포들도 비슷한 일을 겪었다. 중앙아시아로 강제 이주당한 그들은 지금 고려인으로 남아 있다. 고려인들은 시베리아 횡단 열차라도 타고 갔지만 미국 원주민들은 그 먼 길을 고스란히 걸어서 가야 했다.

지금 오클라호마와 노스 캐롤라이나 등지에 흩어져 사는 체로키 혈통 원주민은 89만 명에 이른다. 이중 오클라호마에만 32만명이 산다. 그중 많은 수가 인디언 보호구역 ‘체로키 네이션’에 있다. 눈물의 길을 따라 갔던 강제 이주민의 후손들이다.

방문자센터 입구에 있는 소니(Sawnee) 동상. 백인 정착을 도왔던 체로키 부족 리더였다.

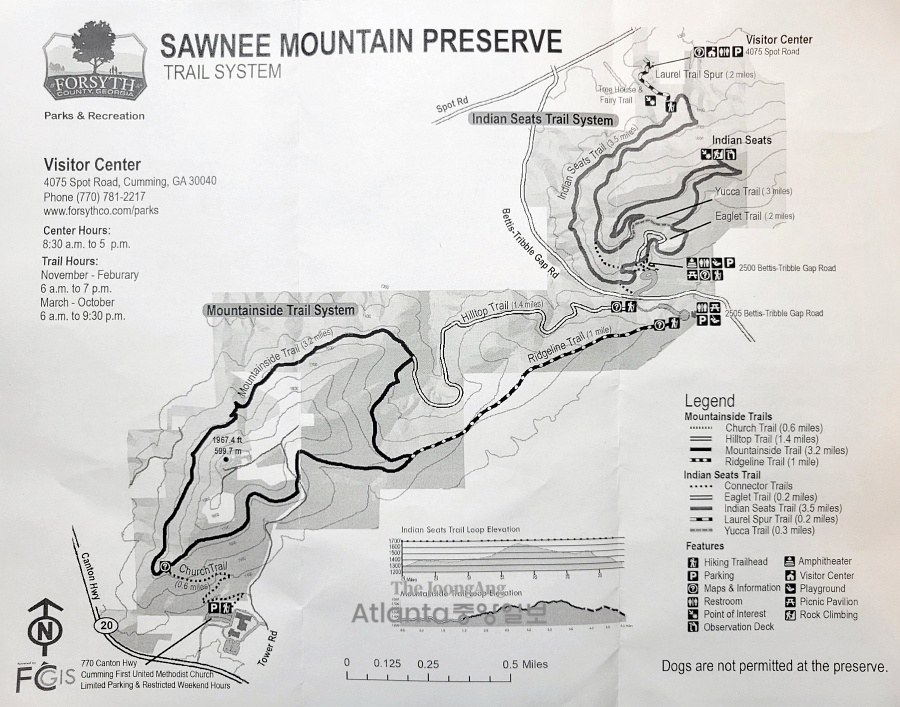

소니마운틴 하이킹 코스는 크게 2개가 있다. 인디언 시트 트레일과 마운틴사이드 트레일이다. 인디언 시트 트레일(Indian Seats Trail)은 등산로가 잘 정비돼 있고 정상 전망이 탁월해 인기가 높다. 걸어 올라가는 높이(Elevation gain)는 500피트가 채 되지 않는다. 험하고 가파른 구간이 거의 없다는 말이다. 등산로 전체 길이는 3.5마일이 조금 넘고 1시간 30분 정도면 한 바퀴 돌아올 수 있다.

인디언시트 트레일 정상 전망대

하이킹 출발점은 스팟로드에 위치한 방문자센터(4075 Spot Rd. Cumming, GA 30040)다. 이곳은 소니마운틴의 자연과 문화, 역사에 대한 교육 자료가 가득하다. 도끼를 가진 체로키 사나이 소니의 모습을 형상화한 동상도 볼 수 있다. 산책 삼아 정상 경치만 간단히 보고 내려오려면 방문자센터 대신 베티스 트리블 갭 로드(2500 Bettis Tribble Gap Rd. Cumming, GA 30040)쪽 주차장에 차를 대고 올라가면 된다.

인디언 시트 트레일 정상 부근 바위들

또 다른 코스 하나는 마운틴사이드 트레일이다. 인디언 시트 트레일보다 조금 더 길고 경사도 살짝 있어 동네 산 치고는 제법 등산하는 맛을 느낄 수 있다. 이곳 출발점도 베티스 트리블 갭 로드(2505 Bettis Tribble Gap Rd. Cumming, GA 30040)에 있다. 등산로는 힐탑(1.4마일)-마운틴사이드(3.2마일)-리지라인(1마일)으로 이어지는 순환 루프로 한 바퀴 다 돌면 모두 5.6마일이다. 2시간 정도 걸으면 된다.

소니마운틴 마운틴사이드 트레일 입구.

#

나에게 소니마운틴은 각별한 산이다. 애틀랜타에 와서 처음으로 산다운 산이라고 느낀 곳이 이곳이기 때문이다. 작년 봄 처음 갔을 때는 몇몇 지인들과 함께 마운틴사이드 트레일을 걸었다. 기대 이상으로 그윽한 산길을 걸으며 평지만 있는 줄 알았던 조지아에, 그것도 사람 사는 도시 바로 곁에 이 정도 산이 있다는 게 신기했다. 걷기 좋아하는 사람들과 어울려 두어 시간 땀 흘리는 것도 좋았고, 산행 후 둘루스로 돌아와 맛본 삼봉냉면도 꿀맛이었다. 조지아가 좋아질 수밖에 없는 경험이었다.

한인 등산 애호가들이 지난 해 소니마운틴 방문 기념으로 마운틴사이드 트레일 입구에서 사진을 찍었다. 오른쪽 끝이 필자.

지난 주에는 동행 없이 혼자 걸었다. 이번 코스는 인디언 시트 트레일. 이른 아침이라 넓은 주차장은 텅 비어 있었고 방문자 센터도 아직 문이 열려 있지 않았다. 그래도 소니산의 내력과 포사이스 카운티의 어제 오늘을 적어놓은 안내판을 여유롭게 살피고 출발할 수 있어 좋았다.

아침 햇살 쏟아지는 산길은 호젓하고 아늑했다. 땅은 촉촉하고 부드러웠다. 나뭇잎은 푸른 빛을 거의 다 잃어 추색(秋色) 완연했다. 생각보다 단풍은 선명하지 않았다. 조지아는 일교차가 그다지 크지 않아 엽서나 달력 사진에서 보는 그런 단풍은 기대하지 말아야 한다는 것은 알았지만 그래도 아쉬웠다.

인디언시트 트레일 초입에 있는 정자 모양의 전망대

걷다보니 등산로를 벗어나지 말라는 당부 팻말이 곳곳에 보였다. 팻말 주변은 질러가려는 사람들이 밟고 다녀 그런지 풀 하나 없이 길이 나 있을 정도였다. 걸으려고 왔으면서도 굳이 덜 걷겠다고 지름길, 샛길을 찾는 사람 심리가 참 묘하다 싶었다.

등산로를 벗어나지 말라는 당부 팻말

1시간쯤 걸어 도착한 정상은 거무튀튀한 큰 바위들로 가득했다. 기대 이상으로 전망도 훌륭했다. 멀리 지평선 너머 애팔래치안 산맥 줄기가 아득하고 아찔했다. 의자 바닥 모양으로 움푹 팬 바위도 보였다. 옛날 원주민들이 경계를 서고 명상을 하기 위해 앉았다는 바로 그 자리다. 이곳 트레일 이름이 된 인디언 방석(Indian Seats)이다.

바위 정상에 선 필자. 왼쪽 발아래 움푹 패인 자국이 인디언 방석이다.

나도 그곳에 앉아 분위기를 잡아 보았다. 그런데 다람쥐 한 마리기 자꾸 곁을 기웃거렸다. 등산객들이 던져주는 과자 부스러기라도 얻어먹어 본 녀석인 듯했다. 저리 가라고 워워 손을 내저었지만 녀석은 오히려 더 가까이 다가왔다. 잘됐다, 이참에 사진이라도 찍자 싶어 전화기를 꺼내 드는데, 먹을 것이라도 주는 줄 알았는지 갑자기 와락 달려들었다. 깜짝 놀라 손을 털었지만, 손등에 날카로운 발톱 자국이 났다. 순식간이었다. 긁힌 자리엔 살짝 피가 맺혔다.

겁 없는 다람쥐. 사람 뒤를 졸졸 따라다닌다.

겁 없는 다람쥐. 사람 뒤를 졸졸 따라다닌다.

나중에 아내에게 얘기했더니 조심하지 않았다며 타박을 했다. 소독을 해야 한다, 약을 먹어야 한다며 길게 사설도 늘어놓았다. 걱정과 달리 이틀쯤 지나 상처는 그냥 아물었다. 다행이었다. 이날 일로 산행 때는 아무리 작은 짐승이라고 가까이 하지 말아야겠다는 교훈을 또 한 번 얻었다. 그럼에도 이 또한 잊지 못할 산행 후일담이다 싶어 나를 할퀸 녀석이 밉지는 않았다.

▶메모 : 소니마운틴 방문자센터까지는 스와니 아씨플라자 몰에서 약 23마일, 35분 정도 거리다. 주차비는 없고 애완견은 동반 금지다. 방문자센터는 월~토 오후 8시30분부터 5시까지 오픈하며 일요일은 문을 닫는다.

소니마운틴 등산 안내지도

글·사진=이종호 애틀랜타중앙일보 대표

![[조지아, 그곳이 알고싶다] 귀넷 카운티 슈가힐 Sugar Hill](https://www.atlantajoongang.com/wp-content/uploads/2025/03/슈가힐-6-350x250.jpg?v=1743177455)