“돈이 없는 사람은 가난하단 이유로 안락사에 내몰릴 것이다.” “안락사는 부자의 전유물이다. 스위스 자살관광만 해도 수만불 든다.”

안락사를 둘러싼 상반된 우려가 있다. 현실은 후자 쪽이다.

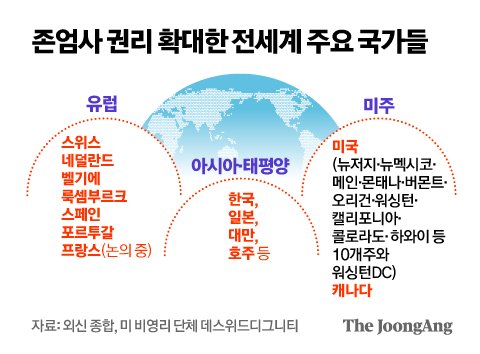

‘안락사’ ‘조력 사망’ ‘연명 의료 중단’ 등 능동적으로 삶을 마감할 권리, 즉 죽음을 결정할 권리를 확대하는 게 세계적 추세다. 이른바 ‘자살관광’으로 유명한 스위스뿐 아니라 네덜란드·벨기에·스페인·포르투갈도 조력 사망 또는 안락사를 허용한다.

2018년 ‘연명 의료결정법’을 도입한 한국에서는 5년 만에 26만 명이 연명 의료 중단으로 삶을 마감했다. 사전의향서는 160만 명이 썼다. 그러나 연명 의료 중단은 약물 주입으로 죽음을 앞당기는 안락사와는 다르다.

캐나다는 2016년부터 의사조력 사망(MAID) 제도를 운용했는데, 한 장례식장이 ‘안락사·장례 턴키 서비스’를 내놓아 논란이 일고 있다. 700 캐나다달러(약 532불)면 안락사부터 화장·장례까지 한번에 해준다는 이 ‘상품’을 놓고 갑론을박이 벌어졌다. 현지 신문조차 상반된 논조의 칼럼을 내보냈을 정도다.

그래픽 김영옥 기자

그래픽 김영옥 기자

노숙인이 “가난이 지긋지긋하다”며 안락사를 요구한다면? 불치병으로 고통받던 12세 아이가 부모에게 안락사를 요청한다면? 우울증도 안락사 대상인 ‘치료 불가능한 심각한 질병’으로 볼 수 있을까?

소득에 따른 ‘안락사 쏠림’은 첨예한 논쟁거리다. 도입 초기엔 안락사가 사회·경제적으로 궁지에 몰린 이들이 국가의 도움을 받아 생명을 끊을 거라는 우려가 있었다.

실증 연구 결과는 그 반대다. 고소득·고학력일수록 안락사를 택했다. 2018년 스위스에서 3941건(2003~2014년)의 조력 사망을 분석한 결과, 사망자가 주로 고학력 부자 동네 사람들이었다. 2007년 오리건주·네덜란드의 협업 연구 결과도 비슷했다.

원인은 유추해볼 수 있다. 소득과 교육 수준이 높을수록 조력 사망을 고민할 만큼 오래 살 것이다. 여행 경비(‘자살관광’의 경우)나 의료 비용도 만만치 않아서, 스위스에서 안락사하는 데 비용이 2만 달러나 필요하다는 2019년 보도도 있었다.

벨기에(2014년 도입)와 네덜란드(올해 4월)를 빼면 대부분 미성년자는 안락사 대상에 포함하지 말자는 쪽이다. 캐나다와 오리건주는 성인만이 대상이다.

안락사에서 가장 중요한 건 당사자의 의사다. 조력 사망을 허용한 나라도 사망 직전까지는 당사자가 결정을 번복할 수 있게 한다. 판단이 미성숙한 어린이의 안락사는 복잡한 논의를 더 거쳐야 한다. 부모가 법적인 대리인이라고 해도 생명권 문제를 대리로 결정하기는 쉽지 않다.

캐나다는 2021년 ‘원칙적’으로는 우울증 등 정신질환자도 조력 사망을 신청할 수 있게 했다. 2년간 충분한 평가체계를 마련토록 해 당초 올해 3월 법을 시행할 예정이었는데, 반발이 거세자 내년 3월로 시행을 또 미뤘다.

영국 파이낸셜타임스(FT)는 최근 “안락사 문제의 핵심은 삶과 죽음에 있어 진정한 선택의 자유가 뭔지를 규명하는 데 있다”고 지적했다.

존엄사의 다른 측면에 관한 얘기가 하나 있다.

한국존엄사협회 최다혜 협회장에 따르면, 캐나다에서 조력 사망 제도를 도입하자 삶의 의지를 보이는 말기 환자가 늘었다는 학계 보고가 있다고 한다. 원할 때 삶을 끝낼 수 있게 된 환자들이 “내일이라도 죽을 수 있으니 오늘 하루 견뎌 보자”고 한다는 것이다. 어쩌면 안락사는 인간 자유의지를 시험하는 결정판일지도 모른다.

이유정 기자 uuu@joongang.co.kr