프랑스 땅 생장서 ‘순례자 여권’ 받고 출발

스페인 넘어오니 음식값 싸고 인심도 훈훈

한인들에게도 잘 알려진 스페인 산티아고 순례자의 길 답사기를 연재한다. 그 유명한 카미노 데 산티아고(Camino De Santiago) 이야기다. 필자는 애틀란타시온한인연합감리교회에서 24년간 담임목사로 시무했던 송희섭 목사다. 송목사는 2022년 은퇴 후 지금은 뷰포드에 자리를 잡고 꽃과 나무를 기르며 살고 있다. 지난 2023년 9~10월 순례자의 길을 걸으며 보고 듣고 묵상하며 걸었던 31일간의 기록을 간추려 소개한다. (편집자)

은퇴한 지 1년, 꽃이 좋아 꽃밭에 살았다. 그러다가 바람이 전해주는 카미노 데 산티아고(Camino De Santiago)의 소식을 들었다. 오랫동안 그렸던 길이었다. 부리나케 짐을 싸서 길을 나섰다.

프랑스 파리를 경유해서 유명한 휴양도시 비아리츠에 도착했다. 왕의 휴양지라고 하는 비아리츠는 따뜻했다. 바다와 빨간 지붕의 조화가 무척이나 아름답다. 옛 도시가 되어 길이 좁다. 그 사이를 버스와 택시가 사이좋게 다닌다. 골목 골목이 예술이다. 고아한 풍치가 여간이 아니다.

비아리츠 해변. 비아리츠는 니스와 더불어 프랑스 3대 휴양도시다. 순례길의 시작 지점인 생장에 가려면 비아리츠룰 거쳐야 한다.

비아리츠 해변. 비아리츠는 니스와 더불어 프랑스 3대 휴양도시다. 순례길의 시작 지점인 생장에 가려면 비아리츠룰 거쳐야 한다.

비아리츠에서 하루를 묵고 다음 날, 바욘으로 갔다. 카미노 데 산티아고, 그 길을 걷기 위해 조금씩, 조금씩 다가가고 있다.

바욘역에서 생장 행 기차를 타고 달린다. 많은 것이 지나간다. 푸른 벌판이 지나가고 울퉁불퉁 구릉도 지나간다. 하얀 양들도 지나가고 검은색 망아지도 지나간다. 하얀 벽, 붉은 지붕의 집들, 이 아름다운 집들도 지나간다.

생장 마을 풍경. 산티아고 순례길의 시작 도시다.

생장 마을 풍경. 산티아고 순례길의 시작 도시다.

드디어 생장에 도착. 여기서부터는 사람 물결을 따라가면 된다. 모두가 묵직한 배낭을 짊어지고 간다. 사무실에 도착했다. 자원 봉사자들이 언어별로 도와준다. 언어별이라 해도 영어, 불어, 스페인어밖에 없다. 친절한 안내를 받고 순례자 여권을 받았다.

숙소에 왔다. 짐을 정리한다. 내일은 피렌체 산맥을 넘는 가장 힘든 날이다. 설상가상. 비가 온단다. 비옷과 판초 우의를 앞으로 놓고 나머지는 뒤로한다. 아, 이제 시작이로구나!

생장 순례자 사무실 앞에서 등록 순서를 기다리는 순례자들.

생장 순례자 사무실 앞에서 등록 순서를 기다리는 순례자들.

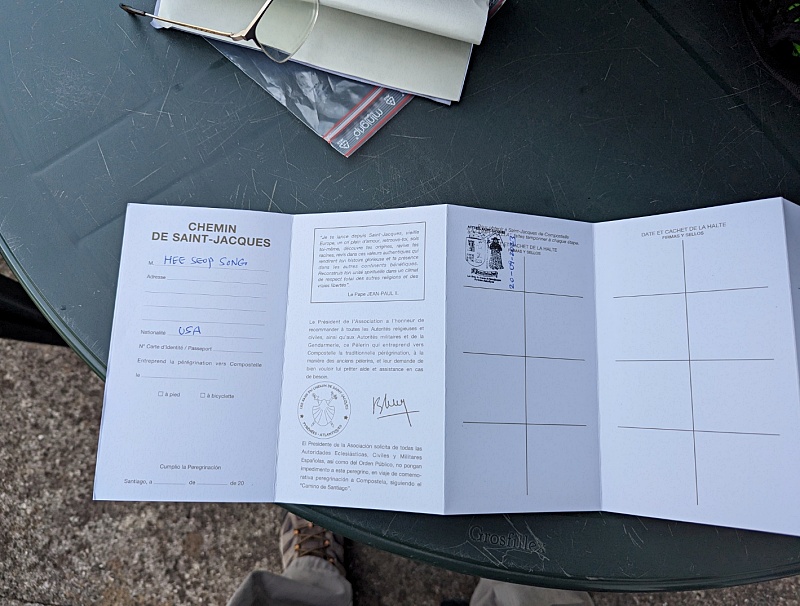

순례자 여권 (크루덴샬). 이 여권이 있어야 순례자 숙소인 ‘알베르게’를 이용할 수 있다.

순례자 여권 (크루덴샬). 이 여권이 있어야 순례자 숙소인 ‘알베르게’를 이용할 수 있다.

#첫째 날

카미노의 첫날, 드디어 걷는다. 드디어 걷는다마는, 가장 어려운 길이다. 피레네 산맥을 넘어야 하기에. 비까지 온다고 하니 준비를 잘할 수밖에.

아예 비옷을 입고 출발했다. 해 뜨는 시간에 맞춰 7시 반. 밖을 나서니 안개가 자욱했다. 벌써 여러 순례자들이 앞서간다. 그들의 자리에서 뒤를 보니 그보다 더 많은 순례자가 뒤를 따른다.

4시간 이상의 오르막길. 젊은 사람들이 가장 많고 중년의 사람들이 다음, 내 나이의 사람은 거의 없다. 시간이 갈수록 뒤처지는 사람이 많아지고 주저앉아 숨을 고르는 이도 많다. 계속 걸었다. 걷는 것에 관한 한 나도 한 걸음 한다. 배낭을 멨지만 어렵지 않다.

피레네 산맥을 넘는 길. 노란색 화살표의 이정표가 길을 안내한다.

피레네 산맥을 넘는 길. 노란색 화살표의 이정표가 길을 안내한다.

오르손까지 왔다. 오르손은 피레네 산 중간에 있는 알베르게 겸 휴식소다. 상쟁에서 8km가 떨어져 있다. 벌써 점심시간. 아침을 어제 준비했던 스몰 빵 몇 개를 먹고 와서 그런지 배가 고팠다. 따뜻한 수프를 주문했지만 다 떨어졌단다. 할 수 없이 샌드위치와 물 한 병을 주문했다. 비싸다. 빵 안에 치즈와 햄. 빵은 딱딱하고 치즈와 햄은 짜고.

다시 걷는다. 아래로 그림과 같은 프랑스의 전원이 보이고 워낭 소리를 내면서 소, 양, 말이 지나간다. 그들이 지나가는 곳에서는 워낭소리가 들린다. 워낭소리는 동물마다 다르다. 양의 워낭 소리는 경쾌하고 소의 워낭 소리는 무겁다.

이것도 잠시, 비가 내리기 시작한다. 순식간에 쏟아지는데 여기저기 급히 우비를 입는다. 나도 판초 우의를 뒤집어썼다. 여기서부터 고난의 행군이 시작된다.

비는 아무리 와도 좋다. 문제는 바람이다. 피레네 산맥을 휘감아 몰아치는 바람은 장난이 아니다. 판초 우의가 낙하산의 역할을 해서 사람을 아래로 밀어붙인다. 아차! 하는 순간이면 아래로 굴러떨어진다. 자세를 낮춰야 한다. 배낭은 무겁지, 바람은 거세지, 비에 눈은 안 보이지, 삼중고다. 이런 시간을 계속 보내고 있다.

힘은 들지만 그래도 행복한 시간이다. 들려오는 소리가 있기 때문이다. 판초 우의 위에 떨어지는 빗소리, 바람 따라 들려오는 워낭 소리, 그 신비하고 비싼 소리가 계속 들려온다.

필자 송희섭 목사

필자 송희섭 목사

떠나온 지 8시간. 멀리 론세스발레스의 대성당이 보인다. 오늘 머물 도시. 스페인 땅이다. 소리 없이 국경을 넘었다. 레스토랑을 찾았다. “주문 도와드릴까요?” 영어가 통한다.

“썸딩 핫(Something hot)!” 미소를 띠면서 뜨거운 코코아 한 잔을 내민다. 황홀했다. 한 잔을 더 주문했다. 몸이 기운을 차린다. 이어서 스테이크에 감자튀김을 시켰다. 무척이나 맛있었다. 값을 계산하니 점심 먹은 값과 같았다. 프랑스와 스페인은 이렇게 달랐다.

골목을 사이에 두고 나란히 서 있는 아담한 집들을 지나 어제 예약한 숙소를 찾았다. 마음에 쏙 드는 곳. 여장을 풀었다.

프랑스에 있었고 스페인에 왔다. 분위기가 다르다. 프랑스가 긴장이라면 여기는 평온이다. 왜 그런지 모르겠다. 한나절도 못 있었던 곳이지만 마음이 간다. 한 곳을 정하라 한다면 나는 스페인으로 하겠다. 〈계속〉

![[송 목사, 산티아고 순례길을 걷다] 16. 한 달 걷고 얻은 것](https://www.atlantajoongang.com/wp-content/uploads/2024/05/QQKakaoTalk_20240501_135333713_05-350x250.jpg)