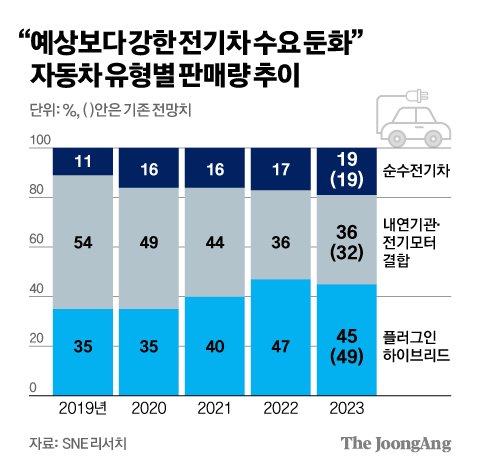

글로벌 전기차 수요가 꽁꽁 얼어붙으면서 완성차 업계의 전기차 ‘수싸움’이 분주하다. 주력 전기차종조차 생산을 줄이거나 ‘가성비’ 공세에 나서는 모양새다. 반면 꺾인 성장세를 틈타 전기차 투자에 고삐를 죄는 브랜드들도 생겨나고 있다.

미국 2위 자동차 기업 포드는 지난 19일 최고 인기모델인 F-150 픽업트럭의 전기차 버전인 ‘F-150 라이트닝’의 생산량을 대폭 줄이기로 했다. 이에 따라 이 전기차를 생산하는 공장인 ‘루즈 전기차센터’(미시간주 디어본)의 교대 근무 체제를 기존 3교대에서 1교대로 줄여 약 1400명의 직원이 공장을 떠난다. F150 라이트닝은 출시 당시 조 바이든 미 대통령이 직접 시승하며 “사고 싶은 차”라고 말했을 정도로 포드 전기차 전략의 핵심으로 꼽혀왔다.

김영희 디자이너

지난 수년간 전기차 비중을 공격적으로 확대해왔던 세계 최대 렌터카 업체 허츠(Hertz)는 보유 전기차 2만여대를 팔겠다고 지난 11일(현지시간) 밝혔다. 허츠가 보유한 전기차의 3분의 1을 처분하겠다는 것. 로이터는 모건스탠리 분석가를 인용해 “허츠의 움직임은 전기차에 대한 기대치가 낮춰져야 한다는 또 다른 신호”라고 짚었다.

일본차들도 전기차 인기 하락에 고심하고 있다. 토요타·닛산 등은 미국에서 딜러들에게 지급하는 전기차 판매 장려금을 2배로 늘리며 판매 둔화세를 극복하려고 하고 있다고 지난달 30일 니혼게이자이 신문이 보도했다. 이렇다보니“전기차 시장은 여전히 성장하고 있지만, 그 속도가 빠르진 않다”(자동차 전문 매체 켈리블루북 애널리스트)라는 지적도 나왔다.

전기차 시장 둔화의 가장 큰 원인으로는 ‘가격 장벽’이 꼽힌다. 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 카를로스 타바레스 스텔란티스 최고경영자(CEO)는 지난 19일(현지시간) “‘고가’라는 단점 때문에 전 세계 전기차 수요 성장세가 더디다”면서도 “실질 비용을 고려하지 않고 가격 인하를 지속하는 것은 ‘바닥을 향한 경쟁’이고 결국 ‘피바다(bloodbath)’로 끝나게 될 것”이라고 경고했다.

실제로 중국 전기차 업체 BYD가 독일에서 아토3 등의 전기차 가격을 15% 내린 데 이어 테슬라도 중국과 독일 등 유럽에서 판매하는 모델 가격을 2.8%에서 9%까지 낮췄다. 지난해 초 테슬라의 선제공격으로 발발한 1차 가격인하 전쟁에 이어 이번엔 BYD의 선공으로 다시 치킨게임 양상으로 치닫고 있다.

김영희 디자이너

이에 현대차는 올해 하반기 캐스퍼 일렉트릭을 선보이는 등 ‘가성비 전기차’로 반전을 노린다. 미국에서 이달 말까지 2024년형 아이오닉5 등 일부 차종에 대해 최대 7500달러의 할인 혜택을 제공하기는 하지만, 한시적 혜택일 뿐 과도한 인센티브는 경계한다는 방침이다. 무분별한 할인 정책은 자칫 수익성 악화로 이어질 수 있다는 측면에서다.

앞서 정의선 현대자동차 회장은 “큰 틀에서 어차피 전기차 수요는 계속 늘어날 것”이라며 “‘운영의 묘’를 살리겠다”고 밝힌 바 있다. 반면 주춤하는 성장세에도 일본 자동차 회사들은 10조원을 넘게 들여 전기차 공장을 짓거나(혼다), 배터리 현지 공장을 확대(토요타)하기도 했다. 업계에서는 미국·중국·한국 자동차 업체들보다 뒤처진 전기차 부문을 강화하려는 시도라는 풀이가 나왔다.

변수는 올 11월 예정된 미국 대선이다. 트럼프 2기 행정부가 열리면 청정 산업 육성을 골자로 한 인플레이션 감축법(IRA)을 폐기할 것이라는 관측이 많은 탓이다. 이호 한국자동차연구원 산업분석실장은 “친환경차 시장은 정부 정책에 많은 영향을 받는데 미국 대통령 선거 등으로 인해 높은 불확실성에 노출돼 있다”면서도 “전기차 시장의 근본적인 성장 동력이 훼손됐다고 보기에는 어렵다”고 진단했다.

김수민(kim.sumin2@joongang.co.kr)

![메디케이드 이미지 사진 [출처 셔터스톡]](https://www.atlantajoongang.com/wp-content/uploads/2023/12/shutterstock_640488934-75x75.jpg)