4시간 거리 동남부 최대 습지

여름엔 모기 많아 긴 옷 필수

2.4마일 보드워크 걷기 좋고

낙우송 거목 무릎뿌리도 신기

#. 애틀랜타에서 4~5시간 거리에 국립공원이 있다. 사우스캐롤라이나 주도 콜롬비아 인근에 있는 콩가리 국립공원(Congaree National Park)이 그곳이다. 동남부 6개 주에선 플로리다 3곳(에버글레이즈, 비스케인, 드라이 토터거스) 말고는 유일한 국립공원이다.

콩가리란 원래 이 지역에 살았던 원주민 부족 이름이다. 콜롬비아를 가로질러 흐르는 강도 콩가리강이다. 콩가리 국립공원은 약 41제곱마일로 미국 63개 국립공원 중 일곱 번째로 면적이 작다. 그래도 울릉도의 1.5배나 되고, 서울의 서초-강남-송파구 합친 것과 비슷한 넓이다.

콩가리 국립공원의 이름이 된 콩가리강 모습.

콩가리 국립공원의 이름이 된 콩가리강 모습.

추석 앞둔 지난 주말, 훌쩍 콩가리 국립공원을 다녀왔다. 새벽 일찍 둘루스에서 출발, I-85번 고속도로로 그린빌까지 올라가 I-385, I-26번을 차례로 바꿔 타고 콜럼비아로 내려가는 경로를 택했다. 애틀랜타 쪽에 가까이 산다면 I-20 고속도로로어거스타 거쳐 갈 수도 있다. 콜롬비아에선 30분 남짓 로컬 길을 타고 더 내려가면 공원이 나온다.

사우스캐롤라이나 콜롬비아 인근에 있는 콩가리 국립공원. 애틀랜타에서 가장 가까운 국립공원이다.

사우스캐롤라이나 콜롬비아 인근에 있는 콩가리 국립공원. 애틀랜타에서 가장 가까운 국립공원이다.

사우스캐롤라이나는 조지아주와 인접해 있지만 애틀랜타 한인들에게 그다지 익숙하진 않다. 콜롬비아도 주도라지만 인구는 14만 명밖에 안 된다. 앨라배마주 몽고메리나 테네시주 내슈빌에 비해 한인 수도 적고 왕래도 많지 않은 편이다.

사우스캐롤라이나는 1860년 링컨이 대통령에 당선되자 가장 먼저 그해 연방에서 탈퇴했다. 남북전쟁의 첫 포성이 울린 곳도 사우스캐롤라이나 찰스턴 앞바다 섬터 요새였다. 그만큼 북부 중심의 연방에 대한 반감이 강했고, 보수적 남부 정서가 강한 곳이라는 얘기다.

성조기와 함께 사우스캐롤라이나 깃발이 나부끼고 있다.

성조기와 함께 사우스캐롤라이나 깃발이 나부끼고 있다.

최대 도시는 남쪽 바닷가 찰스턴이다. 인구는 15만 5천명으로 콜롬비아보다 많다. 영국 식민지 시대를 대표한 큰 도시였고, 그때의 유산 덕에 지금도 동남부에선 꽤 유명한 관광지로 붐빈다.

동쪽 끝 대서양 휴양지 머틀비치는 바다 보고 싶어 하는 애틀랜타 한인들이 6~7시간 일부러 운전해 가는 곳이다. 9월에는 피어에서 갈치가 낚이기 때문에 갈치회에 입맛 다시는 한인들도 많이 간다고 들었다.

사우스캐롤라이나는 개스값이 무척 싸다. 조지아도 싼 편인데 사우스캐롤라이나는 2024년 9월 15일 기준으로, 갤런당 2달러 50센트밖에 안했다. 애틀랜타보다 50센트 정도 저렴했다.

#.

콜롬비아 지나 지방 도로로 들어서니 정말 한적한 시골이었다. 어쩌다 보이는 집들은 남루했고, 기차 객차를 가져다 놓은 듯한 모빌하우스 모양의 집도 많았다. 가도 가도 가게 하나 상가 하나 없고, 끝없이 펼쳐진 목화밭만 한없이 평화로워 보였다. 하지만 미국 역사 속 저 목화밭은 흑인 노예들의 땀과 한숨의 현장이었을 거라는 데에 생각이 미치자 잠시 심란했다.

콩가리 국립공원 가는 길에 만난 목화밭에 목화가 하얗게 피어있다.

콩가리 국립공원 가는 길에 만난 목화밭에 목화가 하얗게 피어있다.

공원 안내소인 해리 햄튼 방문자센터(Harry Hampton VisitorCenter)엔 10시 조금 넘어 도착했다. 새벽 6시, 동트기 전 출발했으니 4시간 조금 더 걸린 셈이다.

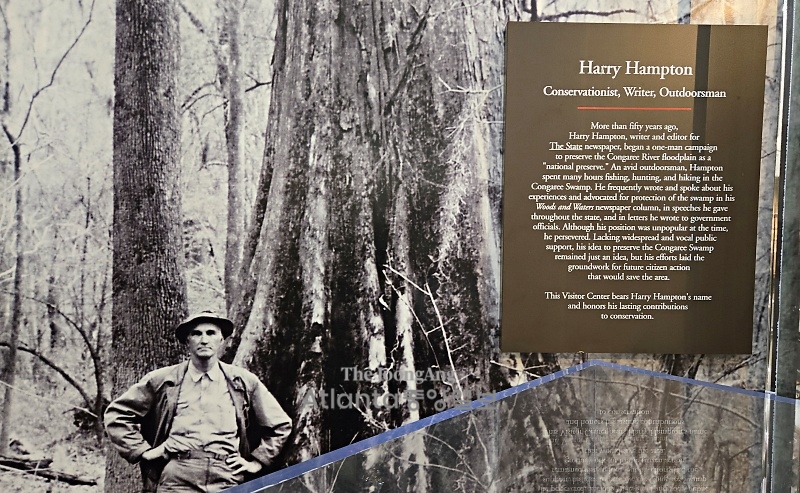

해리 햄튼(1897~1980)은 무분별한 벌목으로 황폐해져 가던 콩가리 지역 보존에 앞장섰던 사람이다. 그 덕분에 콩가리 습지는 1976년 내셔널 모뉴먼트(Congaree Swamp National Monument)로 지정됐고, 2003년 국립공원으로 격상됐다.

콩가리 국립공원이 생기는데 결정적인 역할을 한 해리 햄튼이 거대한 낙우송 아래 서 있다. 그는 언론인이자 작가였다.

콩가리 국립공원이 생기는데 결정적인 역할을 한 해리 햄튼이 거대한 낙우송 아래 서 있다. 그는 언론인이자 작가였다.

미국 살면서 그동안 20개가 넘는 국립공원을 가 봤지만 이번에 본 콩가리 국립공원은 많이 달랐다. 요세미티나 그랜드캐년 같은 장엄한 자연, 멋진 경치와는 한참 거리가 멀었다. 그도 그럴 것이 이곳은 특출 난 경치나 빼어난 자연 때문이 아니라 미국 동남부 지역에서 가장 오래된 저지대 숲을 보호하기 위한 목적으로 지정된 국립공원이기 때문이다.

국립공원 표시가 된 트레일 표지.

국립공원 표시가 된 트레일 표지.

알래스카 오지를 제외하면 미국 본토에서 뒤에서 서너 번째로 방문자 수가 적은 국립공원도 이곳이다. 그런데도 굳이 이곳을 찾는 사람이라면, 미국이란 나라가 어떻게 자연을 지키고 보호하려는지 애쓰는지를 확인하는 걸로 충분히 방문 목적은 달성되지 않을까 싶었다.

#.

공원에 도착하자 제일 먼저 방문자센터부터 들렀다. 공원 이모저모와 보존 노력, 공원 내 여러 동식물에 관한 사진과 설명이 잘 전시되어 있었다.

이어 공원의 랜드마크라 할 수 있는 보드워크 트레일(Boardwalk Loop Trail)로 들어섰다. 방문자센터에서 시작해 습지와 숲, 호수를 거쳐 한 바퀴 돌아오게 조성된 둘레길이다. 총 길이는 2.4마일. 한 시간 정도 슬슬 걷기 딱 좋은 거리다. 가랑비가 조금씩 내렸지만 우산을 받쳐 들 정도는 아니었다. 바닥에 물기가 있어 조금 미끄러웠지만 걸을 만했다.

무성한 숲속으로 이어진 보드워크 트레일. 총 길이 2.4마일이다.

무성한 숲속으로 이어진 보드워크 트레일. 총 길이 2.4마일이다.

보드워크로 들어서자마자 끝을 알 수 없을 정도로 높이 솟은 나무들이 병정처럼 도열해 있었다. 늠름한 나무들 사이로는 작은 습지 식물들이 자라고 있었고, 바닥은 흙 반 물 반, 질펀한 곳이 많았다.

팔짱을 낀 노부부가 보드워크를 다정히 걷고 있다.

팔짱을 낀 노부부가 보드워크를 다정히 걷고 있다.

공원 방문객들이 키 큰 나무 위를 올려다보고 있다.

공원 방문객들이 키 큰 나무 위를 올려다보고 있다.

눈길을 끈 것은 거대한 나무 밑둥치 옆으로 삐죽삐죽 튀어나온 기생식물 같은 녀석들이었다. 울퉁불퉁 다듬다 버린 도끼자루 같기도 하고, 불끈 주먹 들어 올린 굳센 팔뚝 같기도 하고, 사골 곰국 끓일 때 넣는 황소 무릎 뼈 같기도 했다. 알고 보니 볼드 사이프러스(bald cypress)의 뿌리 혹이었다. 공교롭게도 영어 이름이 무릎을 뜻하는 ‘니(knee)’였다.

그러니까 이 ‘무릎 뿌리’들이 본 나무에 산소도 공급하고, 50m 이상 워낙 높이 거대하게 자라는 본 나무를 안정적으로 지탱해 주는 역할도 한다는 것이다. 볼드 사이프러스는 물가 습지나 공원 같은 데서 흔히 보이는 편백 비슷한 거목인데, 우리말로 낙우송(落羽松)이라 한다는 것도 이번에 알았다.

낙우송으로 번역되는 볼드 사이프러스 나무 아래로 무성하게 돋아있는 무릎(Knee) 뿌리들.

낙우송으로 번역되는 볼드 사이프러스 나무 아래로 무성하게 돋아있는 무릎(Knee) 뿌리들.

#.

궂은 날씨 탓인지 트레일은 한적했다. 이리 기웃 저리 기웃, 위도 보고 아래도 살피면서 한참을 걸었다. 중간쯤 갈림길에서 보드워크를 빠져나와 흙길로 방향을 틀었다. 호수를 보고 싶어서였다. 간간히 딱따구리 나무 쪼는 소리가 들렸다. 조지아 산길에서 자주 보던 머스크다인 야생포도 나무도 반가웠다.

고즈넉한 분위기의 와이즈 레이크.

고즈넉한 분위기의 와이즈 레이크.

걷는 도중 유난히 굵은 나무가 보이기에 가까이 다가가 한참을 올려다보았다. 늙은 고목의 인자한 숨소리가 들리는 것만 같았다. 어느 시인의 말대로 ‘이 지상에서의 삶을 부여받은 이후 단 한마디의 말도 없이, 단 한발자국도 움직이지 않고’ 몇백 년 이상을 그 자리에 버티고 서 있었을 나무다. 과연 나무는 이 순간 잠시 스쳐 가는 나와의 인연을 기억이나 할까.

아무렴 어떤가. 그 먼 길을 달려와 고작 한두 시간 만나는 숲과 나무들이지만 적어도 이 시간만큼은 온갖 세상 시름 따위는 잊어버리고 오롯이 자연과의 시간만을 호흡할 수 있으니 그걸로 족하지 않은가.

이윽고 다다른 작은 호수. 숲속 나무 사이에 숨은 듯 자리 잡은 와이즈 레이크다. 빙빙 돌며 수면위로 떨어지는 나뭇잎들이 고즈넉하고 신비로웠다.

큰 나무 아래로 이런 습지가 많다.

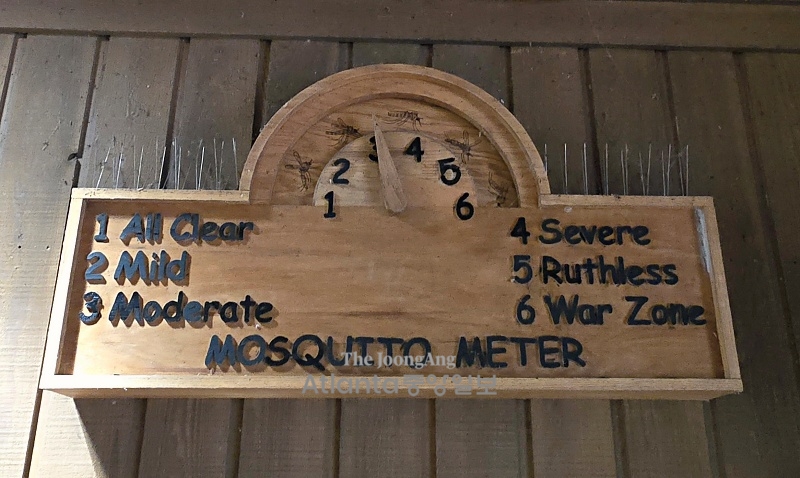

하지만 그런 감상도 잠깐, ‘그놈의’ 모기가 문제였다. 9월 중순, 한여름 무더위가 한풀 꺾였음에도 여전히 극성인 녀석들. 방문자센터에 웬 모기 조심하라는 경보 지수 안내판이 걸려있나 했더니 이래서였나 보다. 다행히 긴 팔 긴 바지 옷을 입은 덕에 집중포화는 면했지만, 손등에 목덜미에 무차별 달려드는 녀석들을 쫓아야 하는 성가심은 어쩔 수 없었다.

습지라 그런지 모기가 많다. 하지만 반딧불 보호를 위해서 벌레 퇴치용 스프레이는 주차장에서만 뿌려야 한다.

습지라 그런지 모기가 많다. 하지만 반딧불 보호를 위해서 벌레 퇴치용 스프레이는 주차장에서만 뿌려야 한다.

여행을 가도 30~40대 때만 해도 누구나 아는 유명한 곳이 좋았다. 사람 많고 복잡하고 정신마저 휘둘리는 곳이어도 그게 여행하는 재미려니 했다. 하지만 지금은 이렇게 한적한 곳이 좋다. 내 안의 소리를 듣는 시간, 소소하고 작은 것에도 놀라운 기쁨이 감춰져 있다는 것을 알아가는 시간이 허락되기 때문이다.

사람은 산전수전 다 겪고 나면 나중엔 가장 단순한 것이 더 좋아지듯 여행도 비슷한 것 같다. 어쩌면 ‘너무 멀고 인기 없는’ 콩가리 국립공원이지만 오히려 그래서 인생을 좀 아는 사람들이 더 끌리는 곳이 이런 곳이 아닐까 싶다.

두 시간여 걷고 난 뒤의 필자.

두 시간여 걷고 난 뒤의 필자.

* 여행 메모 : 콩가리국립공원 탐방은 대부분 해리 햄튼 방문자센터(Harry Hampton Visitor Center. 100 National Park Rd, Hopkins, SC 29061)에서 시작한다. 2.4마일 보드워크 산책은 필수. 웨스턴 레이크 루프 트레일(Weston Lake Loop Trail)을 비롯해 여러 트레일이 있어 더 많이 걸을 수도 있다. 카약이나 카누를 빌려 공원 내 습지나 강을 탐사하는 프로그램도 있다. 애틀랜타에서 당일 여행도 가능하고, 하루 숙박한다면 훨씬 더 여유롭게 즐길 수 있다.

방문자 센터에 내결려 있는 보기 경보 지수판. 바늘이 3번 보통 수준을 가리키고 있다.

방문자 센터에 내결려 있는 보기 경보 지수판. 바늘이 3번 보통 수준을 가리키고 있다.

오가는 길에 사우스캐롤라이나 주도 콜롬비아를 들러보는 것도 좋다.

콜롬비아 미술관 (Columbia Museum of Art / 주소 1515 Main St., Columbia, SC 29201 / 입장료 15불)이나 주립박물관(South Carolina State Museum/ 주소 301 Gervais St. Columbia, SC 29201 / 입장료 13불)이 가볼 만하다.

글·사진=이종호 애틀랜타중앙일보 대표

*알림=콩가리 국립공원 방문기는 아래 유튜브 영상을 클릭하시면 생생한 동영상으로도 볼 수 있습니다.

![[조지아, 그곳이 알고싶다] 귀넷 카운티 슈가힐 Sugar Hill](https://www.atlantajoongang.com/wp-content/uploads/2025/03/슈가힐-6-350x250.jpg?v=1743177455)