바이든 행정부가 이번달에 퇴진한다. “이민정책에 실패했다”는 비난을 뒤집어쓴채, 조 바이든 대통령은 선거에 패배했다. 그러나 바이든 행정부 이민정책 4년의 성과와 대중의 인식 사이에는 때로 놀라운 간극이 존재한다.

‘합법이민’만 보면 바이든 행정부는 큰 성과를 거뒀다. 바이든 행정부의 이민국은 4년 동안 역대 최다 수준인 350만 명의 시민권 부여, 430만 건의 영주권 발급을 실시했다고 이민정책연구소(Migration Policy Institute, MPI)는 지적한다. 예를 들어 필자의 고객들 대부분은 빠르면 3개월, 늦어도 1년 안에는 시민권을 취득했다. 결혼영주권을 신청한 필자의 고객들은 빠르면 인터뷰도 없이 6개월만에 영주권이 나왔다. 시민권 시험에 통과하면 당일날 선서까지 하고 시민권 증서를 받아올 정도로 절차도 간소화됐다.

서류미비자 한인들에게 있어서도 바이든 행정부는 비교적 유화적이었다. 트럼프 행정부의 ‘무조건 추방’ 정책과는 달리, 바이든 행정부는 국경지대 불체자 단속에 공권력을 집중하고 이미 미국내 거주중인 서류미비자에는 그다지 개입하지 않았다. MPI의 무자파 치스티(Muzaffar Chishti) 연구원은 “미국내 장기 거주중인 서류비미자의 80%는 거주하는데 큰 문제가 없었을 것”이라며 “이는 인도주의적 가치와 실용적 접근의 균형을 취한 것”이라고 지적했다.

바이든 또 온가족을 체포 구금하는 제도를 폐지하고, 코로나19 기간 동안 밀린 이민 케이스 적체 현상을 어느정도 해소했다. 난민 수용 규모도 대폭 확대하고 스마트폰 앱인 ‘CBP One’을 도입해 국경 통과 절차를 간소화했다.

그러나 바이든의 이러한 성과는 ‘국경 통제 실패’라는 이미지에 가려졌다. 과거 멕시코 남성 노동자 중심이던 밀입국자들과 달리, ‘캐러밴’으로 불리는 남녀노소 다양한 국적의 가족 단위 망명 신청자들이 한꺼번에 국경으로 몰리면서 기존 이민시스템의 한계가 드러났다. 게다가 텍사스와 플로리다 공화당 주지사들은 밀입국자들을 가득 태운 버스를 타주로 보내면서, 국경 문제를 전국적 이슈로 확대시켰다. 게다가 언론이 미국-멕시코 국경에서의 혼란스러운 상황을 대서특필하면서, 바이든 행정부의 이민정책은 결과적으로 ‘실패작’으로 낙인찍혔다.

바이든 행정부의 결정적 실수는 이 상황을 ‘위기’라고 절대 인정하지 않은 것이었다. 행정부가 침묵하는 사이 야당인 공화당이 서사의 주도권을 장악했고, 언론은 정책보다 정치적 대립에 주목했다. ‘이민자 권리 운동’ 진영 역시 시민권 획득이라는 협소한 목표에만 매몰되어 광범위한 사회적 공감대 형성에 실패했다. 여기에 인플레이션으로 인한 경제적 불안감이 더해지며 정권 교체의 빌미를 제공했다.

전국이민법센터(National Immigration Law Center) 전 국장이며 현재 코넬대(Cornell Law School) 로스쿨 방문교수인 마리나 힌카피(Marielena Hincapie) 전 국장은 “혼란한 국경 문제는 앞으로 20-30년 후의 미국 이민정책을 결정할 것”이라고 내다봤다.

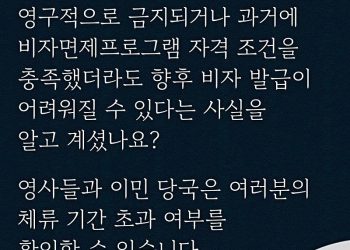

그리고 새로운 이민정책은 이민자들에게 좋은 소식으로 다가오지 않을 것이다. 올해 취임하는 트럼프 행정부는 8년전처럼 ‘추방 위주 정책’을 펼칠 것이 분명하다. 그는 이미 출생 시민권제 폐지, 미국 시민권자 자녀의 불체 부모 추방, 일부 이민자의 시민권 박탈, 중국인 불법체류자의 최우선 추방을 공약한 상태다.

정책의 실질적 성과가 반드시 정치적 성공으로 이어지지는 않는다. 때로는 가시적인 위기 상황 하나가 수많은 긍정적 성과를 무력화시키기도 한다. 바이든 행정부의 이민정책은 정책의 실체와 대중의 인식이 얼마나 다를 수 있는지를 보여주는 전형적인 사례다.